【特集】デジタル円経済圏の起点― 日本円ステーブルコイン「JPYC」がもたらす新しい通貨秩序 ―

はじめに

日本円をブロックチェーン上に載せる——。

その試みが現実のものとなった。

**JPYC(日本円ステーブルコイン)**は、法定通貨「円」をデジタル経済に接続する存在として、いま注目を集めている。

この記事では、JPYCの仕組み・法制度・社会的意義を多角的に分析し、**「デジタル円経済圏」**の可能性を探る。

① JPYCとは何か? 現状と特徴

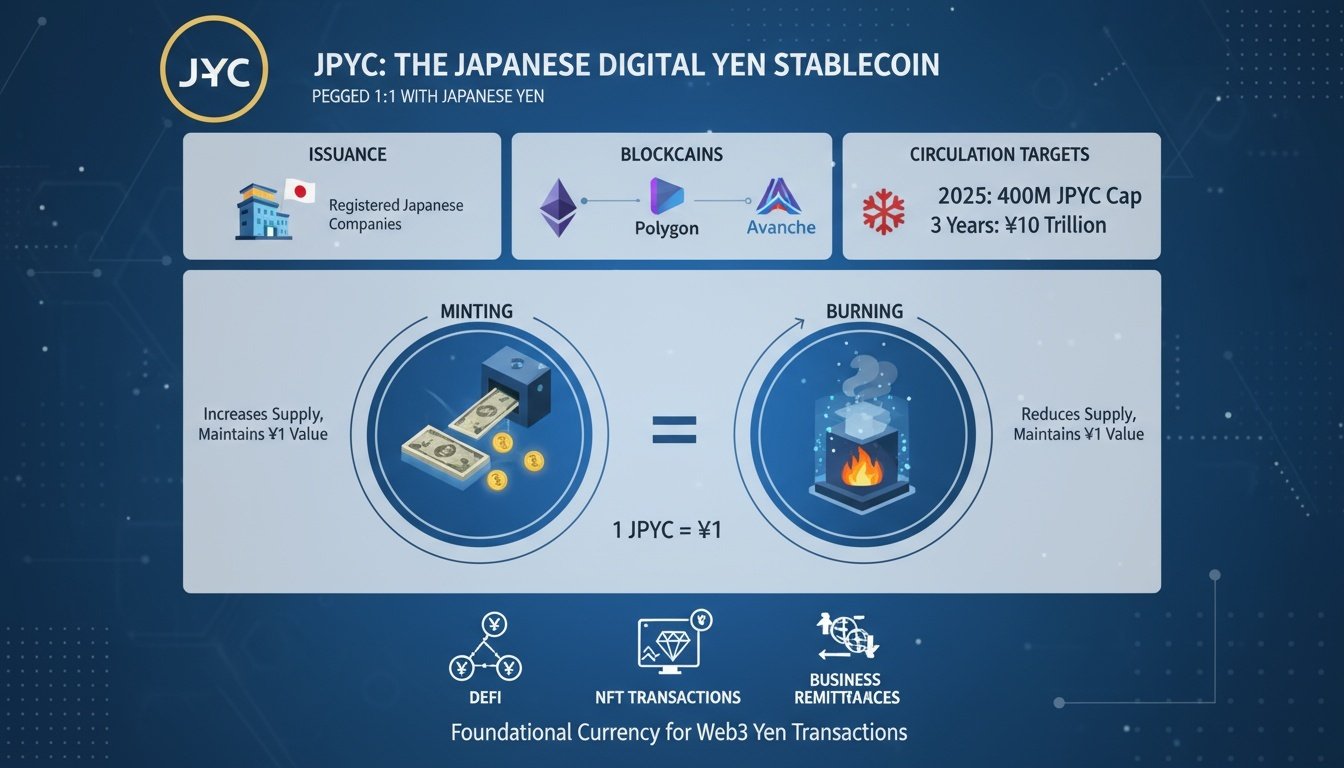

**JPYC(Japan Yen Coin)**は、日本円と1:1で連動するステーブルコイン。

発行主体は資金移動業の登録を受けた日本企業であり、法的に裏付けられたデジタルマネーとして運用されている。

JPYCは、銀行預金や国債を100%準備資産とし、

Ethereum、Polygon、Avalancheなど複数のブロックチェーン上で発行されている。

ミント(発行)とバーン(償却)によって1JPYC=1円を維持し、

透明性・監査体制・法的安定性の3点で他のステーブルコインと一線を画している。

現在の流通量は数億円規模だが、

3年で10兆円規模の経済圏を目指すとされ、

国内外の企業・金融機関との連携が進行中だ。

② 経済的意義 ― 円建てデジタル通貨の誕生

JPYCの登場は、「ドル中心の暗号経済」に円の回路をもたらした。

主な経済的意義は以下の4点:

- 為替リスクを回避した円建て決済の実現

- 国際送金・ブリッジ通貨としての低コスト化

- DeFi(分散型金融)での利回り運用・担保利用

- スマートコントラクトによる自動決済・契約執行

これにより、企業は「円建て」でWeb3経済に参加でき、

従来の銀行振込やQR決済を超えた即時性・自動性を手にする。

③ 法制度との関係 ― 改正資金決済法の転換点

2023年6月施行の資金決済法改正により、

ステーブルコインは「電子決済手段(EPI)」として法的に整理された。

発行できるのは、銀行・資金移動業者・信託銀行のみ。

発行残高は銀行預金や国債で全額保全され、AML/CFT(マネロン対策)も義務化されている。

JPYCはこの枠組みに準拠した国内初の円建てステーブルコインであり、

「合法かつ安全なWeb3通貨」として認知されつつある。

CBDC(中央銀行デジタル通貨)との違いも明確だ。

CBDCが中央銀行負債であるのに対し、JPYCは民間が発行するトークン化マネー。

両者は競合ではなく、相互補完的なデジタル円基盤を構築すると見られている。

④ 技術的特徴 ― 安全性と透明性の両立

JPYCはマルチチェーン展開を採用し、

Ethereum・Polygon・Avalanche上で相互に利用可能。

スマートコントラクトによって、

発行・償却・準備資産状況がリアルタイムで管理される。

さらに、外部監査・公認会計士の確認・オンチェーン開示が組み合わさり、

信頼性を可視化している点が特筆される。

USDTやUSDCなどのドル建てステーブルコインが「グローバル流動性」を強みにする一方、

JPYCは法的信頼と国内金融インフラとの親和性を資産としている。

⑤ 社会・企業での活用事例

JPYCは、単なる暗号資産ではなく、

**「円建てのデジタル決済レイヤー」**として現実社会での応用が始まっている。

主な利用例

- NFTやメタバースでの円建て取引

- ECサイトでのステーブル決済

- ふるさと納税・地域ポイントとの連携

- 企業間の自動決済・給与トークン化

これにより、アーティストや個人事業主は、

「円」で報酬を受け取り、DeFiで運用するという新しい収益モデルを手にできる。

⑥ 課題とリスク

JPYCの普及には、いくつかの壁もある。

1. 規制コストの高さ

法令遵守・監査・AML対応など、運営コストが重い。

2. ペッグ維持・流動性リスク

オンチェーン流動性が薄い場合、取引価格が乖離する可能性がある。

3. ユーザー理解の壁

ウォレット・秘密鍵・ガス代など、初心者にとってのハードルが高い。

4. 他通貨との競争

銀行発トークンやCBDC、USDCなどの外貨系ステーブルとの競争構造が複雑化している。

⑦ 今後の展望 ― 2030年に向けたシナリオ

■ 短期(〜2026年)

- B2B決済、会計ソフト連携、スマート契約での導入拡大

- 給与トークン・請求書自動化の普及

■ 中期(2027〜2028年)

- 観光・越境EC分野での円建て決済拡大

- 「Web3×インバウンド」市場での実需化

■ 長期(2029〜2030年)

- 不動産・証券・債券などの**RWA(実物資産トークン)**決済に統合

- 企業内トークン・地域通貨との相互運用

- 「円建てデジタル資産」が日本経済の新しい標準に

⑧ 結論 ― JPYCが示す“円の未来”

JPYCは、単なるテクノロジーではなく、

**「円という信用を、次世代の形で再構築するプロジェクト」**である。

急激な普及よりも、法人・行政ユースを基盤にした段階的成長が鍵となるだろう。

そして、普及の条件は次の4点に集約される。

- 法的信頼と開示の徹底

- チェーン流動性とUXの最適化

- 企業・自治体との連携強化

- 税・会計・決済の自動化統合

もしこれらを実現できれば、JPYCは日本発の

**「実用的なデジタル円レール」**として世界に存在感を示すことになる。

まとめ

JPYCは、ブロックチェーン上の円としてだけでなく、

社会の仕組みそのものをアップデートする通貨インフラである。

それは「円が、再び世界を動かす日」の始まりを告げている。

XANY.GEEKのナビゲーター / 俳優 / 建設業の社長

キョータ

学生時代はサッカー、就職せずに俳優の道へ(まだやってます)。家業でもあった仕事で起業して5期目を迎えて無事「建築業」取得して、人との繋がりとビジネスの歯車が嚙み合ってきました。大阪府高槻市で母親が美容師で自社の美容室運営をしてもらってます!https://beauty.hotpepper.jp/slnH000540300/ 口コミ満点は実は一度も口コミをお願いしたことがなくてリアルにご満足いただけてます。(母親の自慢)