マル秘!XANY. ロジック「ビジネスマーケティング」

XANY.ロジックって何?

XANY.のビジネスにはすべてロジックが存在する。算数の公式みたいなものが「ロジック」それを理解すれば、様々なヒト・モノ・コトの課題提起と解決が一気に解決。それは何ぞや!?

価値を見出すこと

企業でも、ブランドでも、飲食店でも、売上をあげることを目指すことは当然だが、もう少しテクニカルなことを定義するなら「価値を見出すこと」が1番重要である。

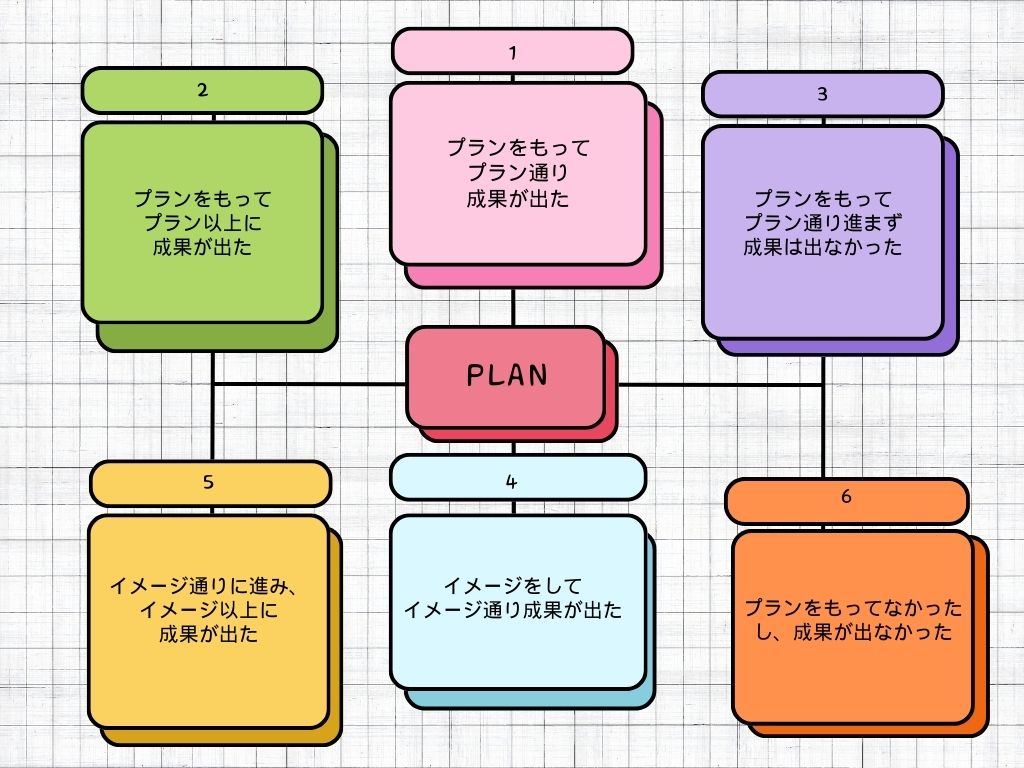

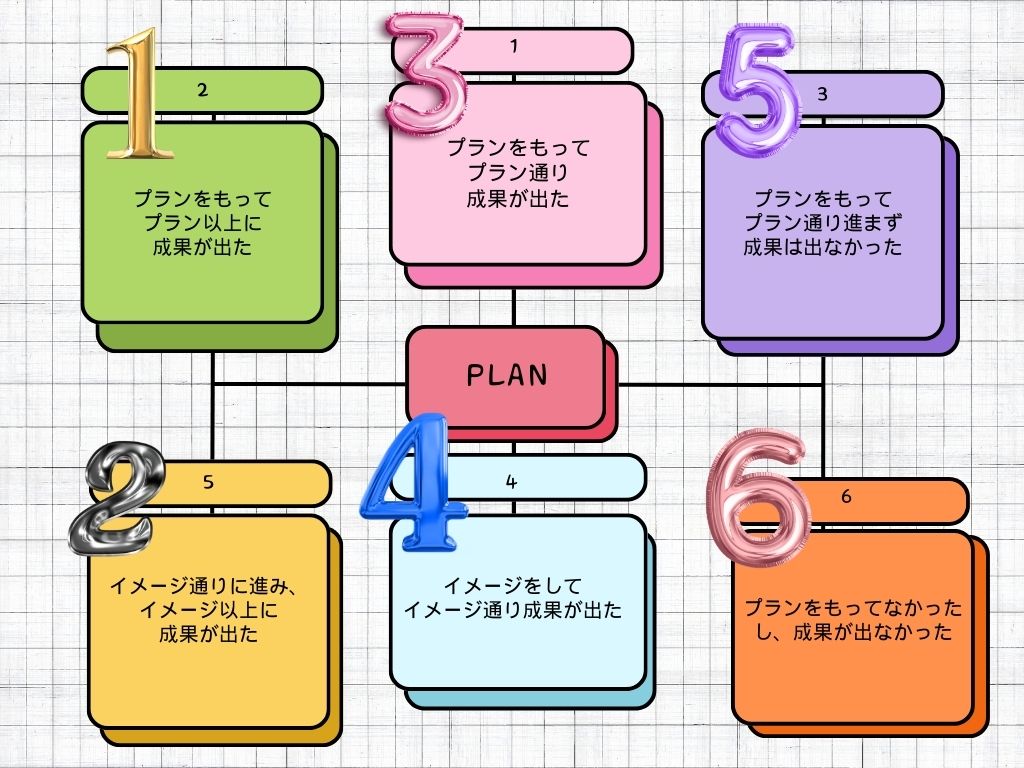

その「価値を上げる」ためにする「目的」「プラン(=戦略)」はそれらを運営する上で必要であり、目的・目標を「成果」と定義した際に、プランありきで運用した結果がプラン通りに進んだかをフィードバックで向上を図れる。

敢えて優劣をつけてるとしたら…

成果が出た場合

(1)プランをもってプラン通り進み成果が出た(1-2)プランをもってプラン以上に成果が出た

(1-3)イメージをしてイメージ通り成果が出た(1-4)イメージをしてイメージ通り成果が以上に成果が出た

成果が出なかった場合

(2)プランをもってプラン通り進まず成果は出なかった(2-1)プランをもってなかったので成果が出なかった

この表の大きなポイントは優劣で、あくまでも「プラン通り進んだか」が優先される。マーケティングにおける優劣は結果が出たときに「プランを組んだか」が最低条件になる。ようするに「4-5」はグレーではあるが言語化ができていない状態、「6」に至っては失格状態に当たる。ただ売り上げの順位は大きく変わるというのが、ここの話の仮設(前提)です。

XANY.ロジックマーケティングにおける優位性と売上の結果は乖離する。1位だったはずの(1)「プランをもってプラン通り進み成果が出た」が3位になる。なぜ、これにこだわるのか?

「成果」を達成させるべくプラン(戦略)を立てる

企業でも、ブランドでも、飲食店でも、この「成果」を達成させるべくプラン(戦略)を組む。ただここのマーケティングはほとんどなされていなかったりする。特に個人経営をされている会社やチームには「感覚」や「センス」みたいな抽象的な表現によりまとまりがなくなってたり、ノリで乗り切るなど、まさに戦略はあとからついてくる!ひどい時にはギャンブルをするような状態になっているケースも少なくないのも事実。

この原因には「モノづくり脳」の人が多く、マーケティング下手な人が多い。もっというと、「コトづくり」が上手ではない人が多く、それは潜在的にはこういったマインドを持つ人が多いが、ここ数年そこに気付きだしている人も増えてきている。ただ、「あなたは○○ですよね?」というキャラクター設定に大いに左右される人は「モノづくり脳」とここで唱えてる「職人至上主義」みたいな人を指しているキャラクター設定になりがちで、「おいしいものを作ればお客さんは来てくれる」よく聞きますよね。そうなのかもしれないけど実際はそんな訳もないことが多数で、「おいしいものを食べれるお店」はたくさんあって、お客さんはその店を探すには、もしくは知る(見る)にはどうしたらいいの?これを考えたり、数字などのデータから様々な可能性を見出すのがマーケティングです。要するにできないのでなくて、やらない(知らない)で進んでしまう。

うまくいってることにも理由(根拠)がある

ただ「おいしいものを作ればお客さんは来てくれる」ケースももちろんある。それは経営者、シェフがすでにインフルエンサー的な役割をしている状態であることが多い「ニューヨークのレストランの2つ星のスーシェフをしていた」や「人気居酒屋チェーンで有名になった人」だたり、「すでに何店舗かを経営している」など、すでにファンがいたり、気にしている人(ブックマークしている人)が多数いる状態であることでもはや出来上がってとも言える。

昨今の企業戦略の中で興味深いのは「企業価値」「ブランド価値」にフォーカスするケースが増えて来てて、それを表面上だけ真似ることは1番危険だったりする。そこには「興味がある人(ファンでいてくれる人)だけがきてください」という共感を見出していて、それに至るまでのブランディングやストーリーが結果たくさんの人を魅了している。現在社会において「何を買うか」より「どこで買うか」が重要になり、今や「どこでも買える」ことが大衆の1番のプライオリティになっている。富裕層は変わらず「誰から買うか」が大事ではあるが、富裕層のマーケティングの中に面白いデータがあり、私自身も少し小さい世間の社会実験のようなことをした経験がある中の1つのことだが、「大衆がほしがっていて、手に入りそうで入るものと手に入らないものの狭間」を設けることが必要なことがわかった。それでいうと、富裕層ほど「世間」を知っていて、「世間との違い」を把握できている。そう、マーケティングができるからこそ、富裕層に君臨している。

総じて、すべてはプロセスということ。

「無理やり売らなくていいが価値は上げたい」

その典型的なことの例が「無理やり売らなくていいが価値は上げたい」ということになる。この本質的なことは価値の逆算を戦略的にしていて、「私たちはこういったモノを通じて、社会の○○なメッセージを唱えている」といった社会や世間へのっ壮大なメッセージがある、そこに対して感度の良い人たちが反応し、大衆がついてくる縮図。要するにインフルエンサーを巻き込む現在のマーケティングそのもので結果、株価が吊り上がり、さらなる投資を可能とする仕掛けになっている。だから、売上を上げなくていいでもなく、価値を落とすでもなく、株価が上がり続ける、女性ならわかりやすいルルレモンが典型的な例でマーケティングが素晴らしく成果に結びつくストーリーをマーケティングしまくっている訳だ。ルルレモンのショップスタッフは無理やりセールスすることを教育されないし、体系問わずヨガやランニングに興味がある人が大半でブランドストーリー自体が客にだけでなく、働く側に先に響いてる状態が作れている理想な状態ともいえる。

次回予告!! これらを回避する対策

新時代の働き方4「俺たちの正しい自由とは」

自由を求めて。

自由な時間がほしい! そうです。みんなそう思っているのです。(そんなこともないか)

自由がいい!ということでサラリーマンやOLを経て、その経験を活かした仕事(会社)を立ち上げよう!一旦、個人事業主の登録を…という感じだろうか?

フリーランスになった瞬間「なにからしたらいいかわかわない」と絶望的になる人もいるし、準備万端で出だし順調でも継続しないというケースもある。もちろん準備万端な方が良いに決まっていて、想定をして想定通りまたは想定以上に上手くモノゴトが動くに越したことはないわけです。

業種や持ってるスキル

とはいえ、、、そんなうまくいくことも中々ないよね…ここでは「新しい働き方」をテーマに色々と書いたり、このまま映像コンテンツ「XANY.TV」でも、直接話をしたりしていこうと思っていて、生成AIなどの台頭により、これまでとはかなり働き方は変わっていくと考えられる。

独立を考える前提としては「スキル」をもっているか、これからつけようとしているか、理解のみをしているかなど、業界によってもその理解も様々だが、自身がシゴトをしていた業界に身を置こうとする人が多いように感じる。確かにそれが手っ取り早いし、コネクションも含めて人脈がある状態でスタートできるのでスタートアップしやすいところは良いところである反面、その柵(しがらみ)や、人、業界のやり方や方向性のトレンドが嫌で、そこから離れたい人もいる。

フリーランス、起業する際に相談を受けたら、どう答える?

大体は、その人が思ってる(ほとんどが思い込んでいる)真逆のベクトルから話の根っこからアプローチします。それによりそもそも、今までやってきたことや経験してきたことのプレゼンテーションをできるだけ現実的にその人の言葉で聞ける上に色々な家族や友人との関係も聞けて、どんな幼少期を過ごしたかなども聞けて、その人となりも覗けて良い時間になることが多い。そこで端的に自分のことを表現できる人はほとんどいないけど、稀にいる。その中でも特に練習をしてるわけでもなくできる人はそれは話すスキルそのもので資料もなにもない状態でもその瞬間をエンターテインメントにしたてあげることができる。

安心してください。100人いたら98人は練習が必要な人ということで、課題を見つけて、課題をクリアしたり練習をしたら、ちゃんとできる。できない人は練習をしないもしくは課題が見つけることが苦手で練習することがそもそも間違っている可能性すらある。

その上で、その人がやろうとしていることを否定するわけではないが、敢えて別の可能性を考えてもらう。色々話をする中で人は自分の可能性を消して生きてることが多い。理由は簡単でその方が生きやすいからで、「その道のプロ」を目指すことが多く、他人から自分を見て「何をしている人」かが簡単で明確でいないと不安になることが多い。実はそれも思い込みだったりするのだが、そういうものである。

だから、実は色んな可能性があることを一緒に見出してあげたら、とんでもなく色んな思いや、幼少時の夢や思っていたこととリンクしたりする。結局働くことが目的になってしまいがちだが、「楽しく働く」ことや「昔からやりたかったこと」が実現するのであれば、それに越したことはないはずでむしろそちら側から探り、なぜ働くかを考えた方が建設的ということになる。

クリエイターが何気なくフリーになること

クリエイターのようにスキルが明確でその上でフリーランスになる人がXANY.や私のところ話しにいきてくれたり、声をかけをすることが多い。単純にそのまま一緒にシゴトができる可能性が高い人が多く、困っていたり、気にしていること、陥ってことのパターンが大体同じだから、そろそろマニュアル化してみようかと思うくらい。うまくいってない人のほとんどは「お金を取られたくない」から「人に仕事を振れない」「降る人がいない」など、それによりコニュニティの形成ができなかったり、結果シゴトがなくなったりする人が多い。営業とクリエイティブの共存を一手にできる人が少ないようにも感じる。

もっとセクションを分けると、ここでいうシゴトは

①ヒヤリングと企画、ディレクション ②キャスティング、クリエイティブ ③マネジメント

このようにゼネコン企業とやり取りになったりすると、様々な呼び名の役割を持つ人たちが登場する。これは実は本を1冊見ればわかるが、実際どこの役割でどの規模の経験をしていたかで、フリーランスで一手に個人がやろうとした際に全うできるかが問われる。

すべての経験はその人がやってきたり、見て来たりしてきたモノだけに、難しいが大体が「何気なく」経験したり、見てきているものでしかない。「何気なく」が悪いというより、常態化している前提を考えてオーダーする側も付き合いをする必要がある。

だからこそ、XANY.の存在価値が高まる

これから、企業に勤める、永久雇用などは現実的ではなくなる。理由は簡単で企業が人を必要としなくなること、「考えれない人」の需要はもはや価値を見出せなくなるであろう。結局フリーランスでうまくいく人は企業人としてもうまくいく。結果必要な人の需要のみが高くなる。

そこで「クリエイティブな人」が特に必要とされる。ググるもクリエイティブな人の方が上手だったりする。それも含めて「センスが高い人」が「クリエイティブな人」を指す。そんな人たちが集まるオンラインコニュニティのプロジェクトを立案している。

XANY.FOLK(ザニーフォーク)

○○をクリエイティブに! ○○にはすべての業界・業種が入る。そう、XANY.が関わると全部クリエイティブになる。それはオンラインコニュニティ「XANY.FOLK」が注目されることになる。

クリエイティブな人、クリエイティブになりたい人、そうさせたい人が集まる、色々なフェーズな人が集まるコミュニティになります。スクールもその中のコンテンツに入ります。こちらも楽しみにしててほしいです。

ちなみに…

「Folk」とはどういう意味ですか?

「folk」とは、名詞として使用される英単語であり、一般的に「人々」や「民族」を意味する。 また、特定の地域や文化に属する人々を指す場合もある。 この言葉は、家族や親戚、友人などの親密な人々を指す際にも用いられることがある。

XANY.ファミリーとか、XANY.民族みたいな感じってこと。

XANY.の「.」は、XANY.の本拠地はメタバースに設定している。色んなアートコンテンツからもAR/VRなどの技術も含めて、GPS ARなどの領域も参入したいと考えているので、そちらもお楽しみ!

XANY.FOLK//////

時は来た /// 新時代の働き方!3

Hello, XANY.MEDIA!! 今回は「時は来た /// 新時代の働き方!」シリーズの第3弾です。

「時は来た /// 新時代の働き方!1」解説、説明

「時は来た /// 新時代の働き方!1」でも触れてた部分で質問があったりしたので、そこを少し解説・説明します。

それがこちらです! (「時は来た /// 新時代の働き方!1」の抜粋です)

↓↓↓

XANY.で表現したいことがいくつかありますが、大きく分けて2つ。1つはXANY.といてのソーシャルインパクトを与えることができるコンテンツやプロジェクトの実現。もう1つは、コンテンツやプロジェクトをクリエイティブしたり、開発したりする人のコミュニティをオンライン上とオフラインでつくりたい。この2つをバランスよく進めていこうと思い、カタチが見えてきたかなと思ってます。

具体的の形になっている1つがこの「XANY.MEDIA」と思ってます。XANY.は従業員をできるだけ雇用しないことも特徴の1つで、ボードメンバー(役員)はこれからどんどん増やしていこうと思っています。それに伴って子会社もどんどんつくっていこうとも考えてます。このXANY.MEDIAはXANY.に何らかで所属するクリエイターやエンジニアたちをタレント化することが目的の1つになっている。発信が苦手だったりする、自分のことを伝えることが苦手だったりする人が多いように思ったのがきっかけでもあるけど、これがある意味、XANY.に興味を示してくれるきっかけになってもらえたらいいなとも思ってます。

XANY.は従業員をできるだけ雇用しないことも特徴

どういうこと?会社を大きくするつもりはないの?ともよく聞かれたりします。

目的が会社を大きくするということがXANY.を立ち上げた目的ではない。そして、やるべきこと(やりたいこと)を柔軟でスマート(かっこよく)に進めたいという思っている。プロジェクト・コンテンツが増えると、必然的に一部のリソースは人に依存することになると思う。

⑴従業員雇用をしない →これは国内の雇用という概念であり、「スタッフ」や「パートナー」というような概念であることには変わりない。

⑵すべて外注ということ? →帳簿上ではそうなります。これを採用する理由は色々あるが、各自がそれぞれ自身の責任で確定申告及び決算をしてもらい、それぞれが独立採算にしてもらう。XANY.では国内だけでなく海外との取引もあるし、クリエイターが国内に滞在するとも限らない。旅をしながらできるシゴトが多いだけに「従業員」という縛りがXANY.らしさの表現の弊害になると考えたのも大きい。

⑶映画「オーシャンズ11」のように適材適所で最高のメンバー、スペシャリストでコンテンツをクリエイティブしたい。

このような理由から、結果的にメガコーポレーションになるかもしれないし、常時数人で運用される企業のままかもしれない。目的が大きい小さいのベクトルではないということ、それがある意味コンセプトの1つで特徴にもなる。

XANY.とクリエイター契約について

まず、XANY.とクリエイターとはパートナー契約をします。ざっくり書くと、XANY.を通してする仕事や繋がりはXANY.を通じてお付き合いくださいね。という感じです。そもそも企業の価値はそれそれあるがXANY.の価値は「考え」「考え方」であったり、「言語化」だったりする抽象的且つ権利として主張することが難しいところになる。クリエイターやエンジニアに多い「作(造)れるが、創れない」ここにXANY.自体の価値を持っている。最近ではXANY.のことを「クリエイター集団」とも呼ばれるようになってきて、戦略通りで有難いことではあるが、XANY.の本来の価値は「企むこと」であり、人々をワクワクさせるようなソーシャルインパクトをつくることである。それを「企画」する(創)クリエイターと作(造)るクリエイターがいることでコンプリートできる。その割合は「95:5」くらいに計算している。その5%の企めるクリエイターが今後のXANY.の主要メンバーになっていくだろう。

クライアントワークの中で懸念されること

1番懸念させれるのが「データベース」「サーバー」の共有です。上記にあるXANY.とクリエイターの基本契約と共にクライアントワークごとの契約も用意することもあります。必要に応じてですが、そちらをクライアントに提示することも可能です。とはいえ、規模感も含めてではあるが、秘密保持契約の用意もあります。その場合はXANY.のリソースの保護にもなるのでクリエイターを守るためにも用意することもあります。クライアントに安心も含めて、関わらせていただくクリエイター(タレント)の提示も必要に応じて行います。それらにより、外部流出などのリスクを軽減努力は常時させていただいてます。

大企業の人がXANY.のメンバーに!?

XANY.はどこに所属していたり、自分で会社を経営していたり、学生だったり、問いません!

それはこれからの新しい働き方そのもので週に2-3日出勤になったりしている企業もすでに出てきているが、残りの3-4日の過ごし方をXANY.と共に過ごすことも、全然ありです。何なら週末に過ごす場所(リアルでもメタバースやクラウド上でも)としてもコミュニティ機能になると考えてます。

まさに「多様化社会」のカタチそのものになる。新しい働き方もいずれは「スタンダード」日常になる。そのころにはまた「新しい働き方」を提言している企業であり続けたいと思ってる。